Передатчик WirelessHART

Если честно, до сих пор встречаю инженеров, которые путают WirelessHART с обычными Wi-Fi модулями — мол, просто ещё один беспроводной протокол. Но когда в 2018-м мы на нефтехимическом заводе под Омском ставили первую партию Emerson SmartStart, стало ясно: главное здесь не ?беспроводность?, а то, как устройство держит сеть в условиях металлоконструкций. Кстати, именно тогда обратил внимание, что не все производители одинаково работают с ретрансляцией сигнала — некоторые модели буквально ?глохли? рядом с реакторными колоннами.

Как мы выбирали оборудование для цеха КИПиА

Помню, в 2020 году для модернизации компрессорной станции рассматривали три варианта: старые добрые проводные HART-модемы, новейшие передатчики WirelessHART от Pepperl+Fuchs и гибридное решение от Endress+Hauser. Руководство требовало ?самое современное?, но практика показала: если в цеху больше 40% металлических поверхностей, даже топовые модели теряют пакеты данных при температуре ниже -35°C. Пришлось делать тестовые прогоны с записью логов — спасибо, что в Корпорация Микрокибер всегда были в наличии тестовые образцы для таких случаев.

Кстати, о Microcyber — их инженеры как-то поделились наблюдением, которое мы потом не раз проверяли: многие проблемы с стабильностью связи связаны не с самими передатчиками, а с неправильной настройкой сетевого менеджера. У них на сайте microcybers.ru есть технические заметки про калибровку частотных диапазонов в условиях Уральского региона — очень пригодилось, когда наша сетевая карта SAMSON начала ?терять? устройства после замены аккумуляторов.

Что в итоге? Выбрали линейку Siemens SITRANS RD500, но с одной модификацией — заказали через Microcyber усиленные антенны для работы вблизи трансформаторных подстанций. Через полгода эксплуатации выяснилось: при -42°C всё равно появляются задержки до 800 мс, хотя в документации заявлено 250 мс. Пришлось дополнительно ставить мезонинные адаптеры.

Проблемы интеграции с существующей АСУ ТП

Самое больное место — совместимость с устаревшими системами. Когда мы в 2021-м подключали передатчики WirelessHART к АСУ ТП на базе Siemens PCS7 (версия 8.0), столкнулись с курьёзом: драйверы для шлюза 1420 Gateway работали только при отключенном фаерволе Windows. Техподдержка одного вендора советовала ?обновить ПО?, но на практике оказалось, что нужно менять конфигурацию DCOM-сервера. Коллеги из Microcyber тогда оперативно прислали мануал по тонкой настройке — видимо, уже сталкивались с подобным на цементных заводах в Челябинской области.

Ещё один нюанс, о котором редко пишут в спецификациях: при работе в цехах с вибрационным оборудованием (например, рядом с дробилками) крепление антенн должно быть с демпфирующими прокладками. Мы сначала использовали стандартные кронштейны — через две недели в трёх передатчиках отвалились разъёмы SMA. Пришлось заказывать кастомные крепления через техотдел Корпорации Микрокибер — они как раз специализируются на адаптации оборудования для тяжёлых условий.

Сейчас вот экспериментируем с многоуровневой сетью: ставим основные хабы на высоте 15 метров, а для ?мёртвых зон? под технологическими ёмкостями используем маломощные ретрансляторы. Пока стабильность 99.3% против заявленных 99.9%, но это уже лучше, чем было с проводными решениями — помните, как вечно обрывало кабели в тоннелях?

Особенности калибровки в полевых условиях

До сих пор спорю с коллегами: нужно ли калибровать передатчики WirelessHART перед установкой или можно полагаться на заводские настройки. На своём опыте скажу — после транспортировки при -30°C у 15% устройств уходила точность по давлению на 0.2-0.5%. Особенно капризными оказались модели с сенсорами Rosemount 3051S, хотя их же версии для Азии работали стабильнее. Специалисты Microcyber объяснили это разницей в температурных компенсационных алгоритмах для разных рынков.

Зато какой прорыв в обслуживании! Раньше на проверку датчиков в колонне ректификации уходило 2 дня (плюс оформление наряда-допуска), сейчас снимаем показания удалённо. Правда, пришлось научиться фильтровать данные — иногда скачки напряжения в сети имитируют ложные срабатывания. Кстати, на microcybers.ru есть отличная методичка по созданию пользовательских фильтров в ПО FieldMate.

Самый неочевидный лайфхак: при работе в цехах с паровыми турбинами обязательно ставить передатчики в антиконденсатном исполнении. Однажды потеряли неделю на поиск причины сбоев — оказалось, конденсат скапливался в антенных разъёмах и замыкал контакты. Теперь всегда заказываем дополнительную гидроизоляцию через Корпорацию Микрокибер — у них есть сертифицированные решения для влажных сред.

Экономика vs. надёжность: какой запас прочности действительно нужен

Когда финансовый отдел требует обосновать стоимость передатчиков WirelessHART, показываю им статистику отказов за 2022 год: у дешёвых аналогов из Юго-Восточной Азии средний срок жизни в хлорном цеху — 11 месяцев против 5+ лет у оборудования от проверенных вендоров. Но есть нюанс: иногда дорогой передатчик выходит из строя из-за банального соседства с СВЧ-печами — такое было на участке сушки полимеров. Пришлось разрабатывать экранированные боксы, благо в Корпорации Микрокибер подсказали, где брать ферритовые фильтры для промышленных частот.

Сейчас считаем рентабельность перехода на полностью беспроводные решения для нового участка синтеза. По предварительным расчётам, экономия на кабельных трассах окупает оборудование за 14 месяцев, но только если не учитывать стоимость лицензий на программное обеспечение — а это ещё 30% к бюджету. Кстати, microcybers.ru недавно анонсировали пакетные предложения как раз для таких проектов.

Что точно не стоит делать — так это смешивать в одной сети оборудование разных поколений. Пытались сэкономить, добавив к новым хабам старые датчики 2015 года выпуска — получили просадки по скорости обмена данными на 40%. Пришлось экстренно менять всю сетевую архитектуру, благо техотдел Корпорации Микрокибер оперативно подобрали совместимые маршрутизаторы.

Перспективы и ограничения технологии

Судя по последним тестам, основное развитие передатчиков WirelessHART сейчас идёт в сторону энергоэффективности — новые модели от ABB способны работать до 10 лет без замены батарей, но только если не используется режим частого опроса (чаще чем раз в 30 секунд). Для медленных процессов вроде измерения уровня в резервуарах — идеально, а вот для контроля давления в турбинах уже маловато.

Интересно, что производители начали учитывать российские реалии: последние партии от Emerson имеют расширенный температурный диапазон до -50°C, хотя при таких температурах всё равно появляются артефакты в данных. Мы с инженерами Microcyber как раз тестируем прототипы с подогревом сенсоров — пока что энергопотребление слишком высокое для автономной работы.

Главный вывод за последние 5 лет: технология созрела для 80% применений в КИПиА, но требует глубокого понимания физики распространения сигнала. Слепое следование инструкциям приводит к тому, что сеть работает стабильно только на бумаге. Как говаривал наш старший механик: ?Беспроводной — не значит безумный?, до сих пор актуально.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

MC0312 Встраиваемый основной модуль Ethernet-APL

MC0312 Встраиваемый основной модуль Ethernet-APL -

G0310 Шлюз Modbus к HART

G0310 Шлюз Modbus к HART -

G0313 Шлюз Modbus к FF

G0313 Шлюз Modbus к FF -

Датчик температуры серии MS

Датчик температуры серии MS -

G1003 Шлюз HART к Modbus

G1003 Шлюз HART к Modbus -

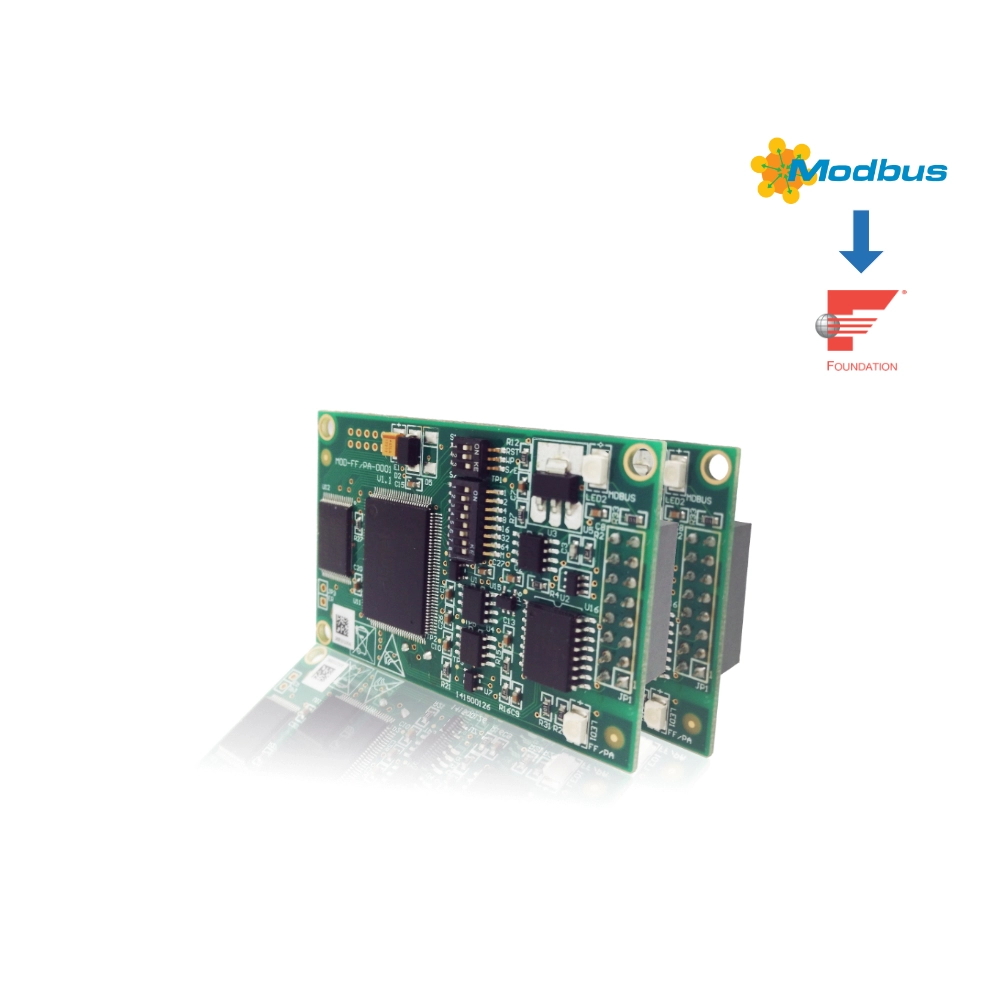

MC0307 Встраиваемый основной модуль Modbus to PA

MC0307 Встраиваемый основной модуль Modbus to PA -

NCS-HM105 Сигнальный модем HART

NCS-HM105 Сигнальный модем HART -

G0307 Шлюз Modbus к PA

G0307 Шлюз Modbus к PA -

Монокристаллический кремниевый датчик давления серии NCS-PT105ⅡSM

Монокристаллический кремниевый датчик давления серии NCS-PT105ⅡSM -

HT1200M HART чип

HT1200M HART чип -

NCS-TT106H-R Интеллектуальный датчик температуры

NCS-TT106H-R Интеллектуальный датчик температуры -

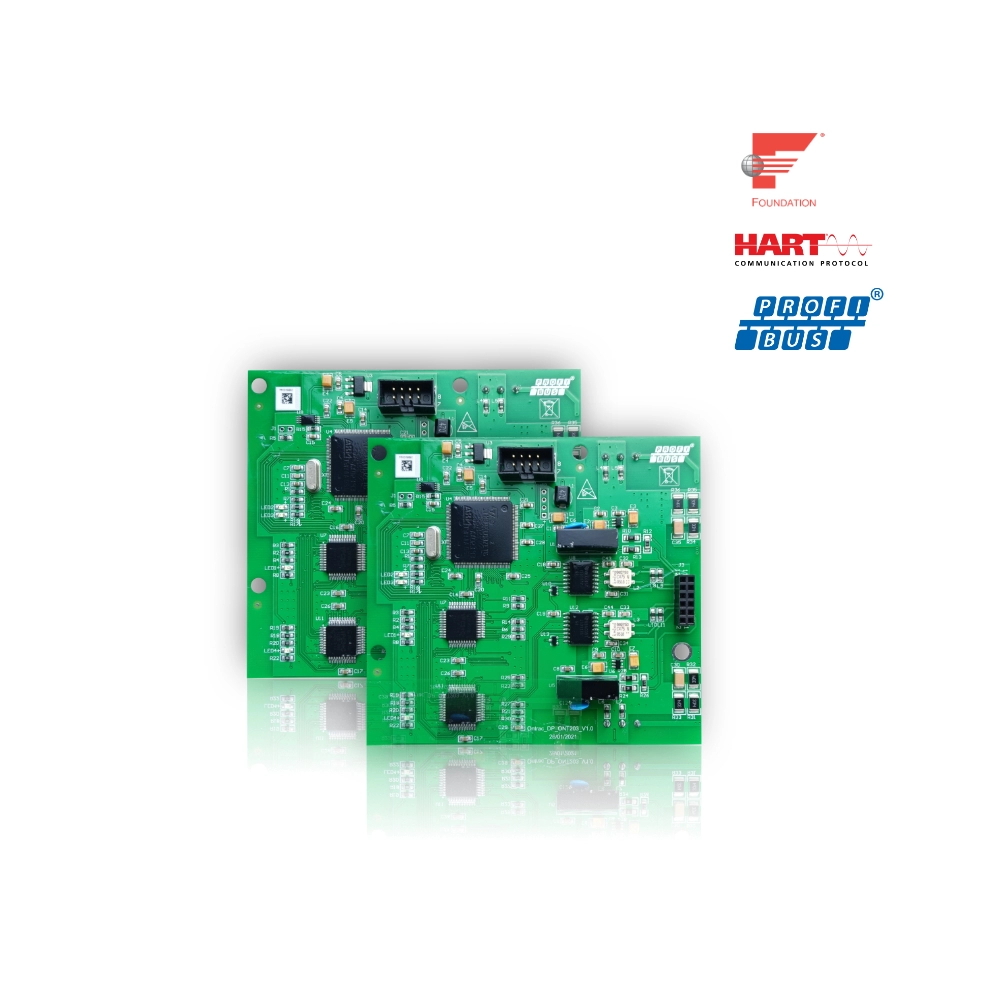

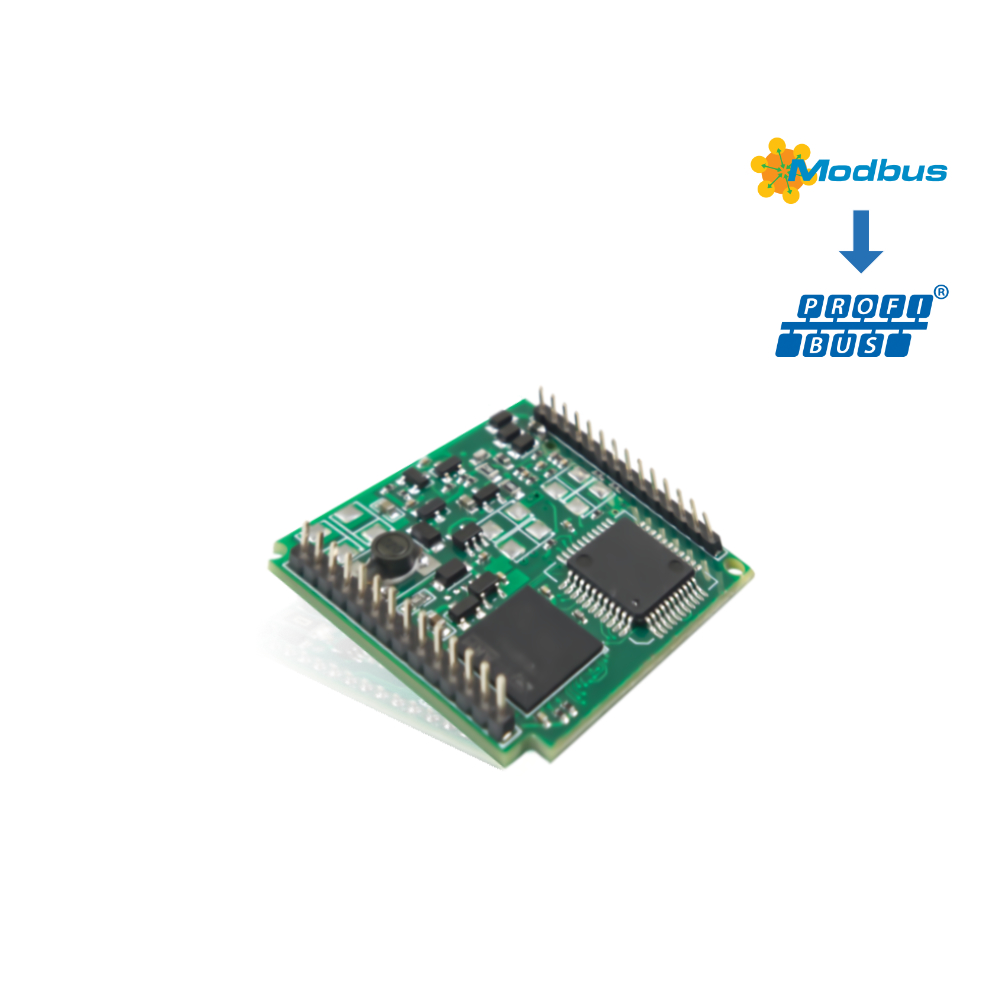

M0306 Модуль Modbus to DP

M0306 Модуль Modbus to DP

Связанный поиск

Связанный поиск- Диффузионный кремниевый датчик давления

- Восьмиканальный преобразователь температуры

- Рельсовый преобразователь температуры

- ёмкостный преобразователь давления

- Интеллектуальный передатчик температуры

- Коммуникационная карта PA

- 4/8/12 распределитель полевой шины

- Модуль связи

- Преобразователь давления 4-20 мА+HART

- преобразователь температуры с протоколом FF